労働保険・社会保険手続サービス開始までのプロセス

法人会社設立に係る労務管理(社会保険労務士)

1 会社設立手続き(行政書士)

・定款・議事録などの会社設立書類作成

・定款認証手続き

・登記申請手続きに関するアドバイス

・営業許認可申請、又は助成金申請に関するアドバイス

2 求人登録手続き(社会保険労務士)

3 労務管理(社会保険労務士)

①新規適用

・労災保険・雇用保険

・健康保険・厚生年金

②各種法廷帳簿の作成

・給与簿台帳

・労働者名簿

・出勤簿

・就業規則(含む 賃金規定、パートタイム労働者等規定、育児・介護休業等規定、退職金規定等)

・雇用契約書の作成

・身元保証書

・契約書

③助成金の申請(労働局)

*各助成金それぞれの受給要件をすべてクリアすることが必要です。

〈1〉創業

| ◇受給者資格者創業支援助成 |

|---|

| ・雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部につき助成する(認定された費用の1/3、原則として150万円を限度とする。2人以上雇用の場合は、限度額200万円)ものです。 |

| ◇地域求職者雇用奨励金 |

|---|

| ・雇用情勢が厳しい地域において、雇用開発に取り組む事業主を支援するため、当該地域に事業所を設置・整備し、地域に居住する求職者等を雇入れる事業主に対し下記金額を1年ごとに3回支給する。 |

| 設備・整備に要した費用 | 対象者労働数 | |||

|---|---|---|---|---|

| 3~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人~ | |

| 300~1,000万円 | 40万円 | 65万円 | 90万円 | 120万円 |

| 1,000~5,000万円 | 180万円 | 300万円 | 420万円 | 540万円 |

| 5,000万円以上 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |

| ◇沖縄若年者雇用促進奨励金 |

|---|

| ・若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県で雇用失業情勢の改善に質するため、事業所の設置・整備を行い、それに伴い沖縄県に居住する若年求職者(35歳未満)を雇入れた場合、賃金の一部を助成する。6ヶ月毎に支払った賃金の3分の1(最大60万円限度)を2回支給する。 |

〈2〉雇入れ

| ◇試行雇用奨励金(トライアル雇用) |

|---|

| ・職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間(原則として3ヶ月)試行雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職を実現すること等を目的としたもの。 |

| ◇特定求職者雇用開発助成金 |

|---|

| ・高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等、就職が特に困難な者を、ハローワーク又は適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇入れた事業者に対して、その賃金の一部を助成するもの。 |

| ◇正社員転換制度奨励金 |

|---|

|

・中小企業の事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに正社員転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に支給されます。 ・平成22年4月1日より、金額が増額(35万円→40万円)されましたが、支給申請期間も変更され、支給要件は厳しくなっています。 |

社会・労働保険手続き代行(社会保険労務士)

・労働・社会保険関係の諸手続き

・(1) 従業員の入退社手続き

・(労働保険・社会保険)

・(2) 労働保険料申告手続き

・(3) 社会保険料算定手続き

・(算定基礎届及び月額変更届)

・(4) 労災の給付申請手続き

・(5) 健康保険の給付申請手続き

・(6) その他各種給付申請その他諸届

・厚労省関係の各種調査表、報告書の作成

・労働基準監督署、社会保険事務所等の調査の立会い

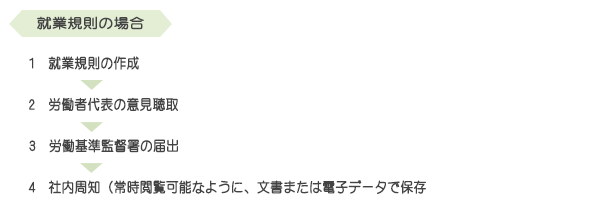

就業規則の制定手続(社会保険労務士)

就業規則を新たに制定したり、変更する場合には、次の1~4の手続きをしなければなりません。

*これまでの就業規則で定める労働条件を、改正により低下させることになる場合は、労働者代表との協議だけでなく、労働者全員から個別に同意書を受け取る必要があります。

労働者代表の意見書が添付されていない場合は、労働基準監督署で受理されません。

労働者代表の意見がない場合も「意見なし」と記載してもらって、意見書を提出する必要があります。

年金手続相談(社会保険労務士)

年金への関心が高まっている中、国民ひとりひとりが複雑な制度をよく理解した上で、安心して年金を納められる環境づくりが求められています。年金のことは、社会保険労務士まで気軽にご相談ください。

法人会社設立(行政書士)

年金への関心が高まっている中、国民ひとりひとりが複雑な制度をよく理解した上で、安心して年金を納められる環境づくりが求められています。年金のことは、社会保険労務士まで気軽にご相談ください。

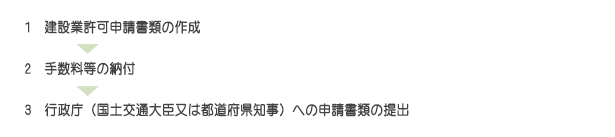

建設業許可申請の手続

建設業の許可を受けるためには、下記の手続を行います。

・建設業許可申請書類には、「法定書類」とそれ以外の「確認書類」に分類されます。

「法定書類」 提出が法令によって規定されている書類

「確認書類」 法定書類の記載事項の裏づけを確認するための書類

※建設業許可申請に必要な「法定書類」

一覧はこちら

諸変更届

商号、営業所、代表者、役員、令第3条の使用人(支店長など)、経営業務の管理責任者、 専任技術者について変更があった場合には、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。

提出しないと許可更新ができません。(期限内に行わないと罰則の適用もあります。)

相続手続